عن نصف الإله

المزعوم

قراءة (خارج المتن)

حربي محسن عبدالله

الحديث

عن الثقافة والمثقف حديث ذو شجون، يبدأ من التراث الذي قرأنا فيه ما

يوحي بأن الثقافة تعطي معنى الاستقامة، ومن هنا (أُطلقَ على الرمح

مثقفًا لاستقامته). أما إذا استعرنا شيئًا من القاموس الأرسطي فيمكن

لنا أن نعرِّف الثقافة بأنها (العلم بالكليَّات دون إهمال الاطلاع على

الجزئيات). لكن المثقف برأي فلادمير ايليتش لينين هو (الأقرب إلى

الخيانة لأنه الأقدر على التبرير). وقد أكد هذه القناعة عندما خطب في

مؤتمر للمعلمين قائلاً بتهكم واضح: "لا نشكُ برخاوتكم ولكننا بحاجة

إليكم!". أما الباحث الراحل هادي العلوي فكان له رأي طريف بهذا الخصوص

فقد كان يردد دائمًا بأن "المثقف يمكن له أن يكون مناضلاً من أجل قضية

يؤمن بها ويضحي من أجلها ولكن لا يمكنه أن يكون سياسيًا ناجحًا، فمن

يلعب تكتيكيًا من أجل الأهداف الاستراتيجية لا يشبه أبدًا الأول". إذن

من أين أتت هذه القناعة بامتلاك الحقيقة لدى منْ يعتبر نفسه نصف إله؟

أو على حد تعبير الكاتب جمعة الحلفي:

المثقف، وحده، من يمتلك الحقيقة... هكذا يعتقد المثقف وهكذا صرنا أو

صُيرنا نعتقد تبعًا لرسوخية هذا الوهم. وفي الوقت ذاته المثقف هو

الضحية، وهذا اعتقاد آخر أكثر رسوخًا، فهو ضحية السلطة، التي تريد

استخدامه واستنزافه، وهو ضحية السياسي، الذي يريد تهميشه واستلابه. وهو

ضحية المجتمع، الذي لا يقيِّم دوره كما يجب ويستحق. وفي المحصلة سيبدو

المثقف مالكًا لقطبي المعادلة الكونية بوصفه صاحب رسالة، من جهة،

وبوصفه الضحية المقموع عن أداء رسالته، من جهة ثانية. وتبعًا لهذا فهو

يؤمن، وعلى الآخرين أن يتبعوه في الإيمان، بمهمته الرسالية، وبمشروعية

دوره وبطهرية وقدسية أضحويته، وتاليًا في الاستعلاء واتخام الذات

بالنرجسية.

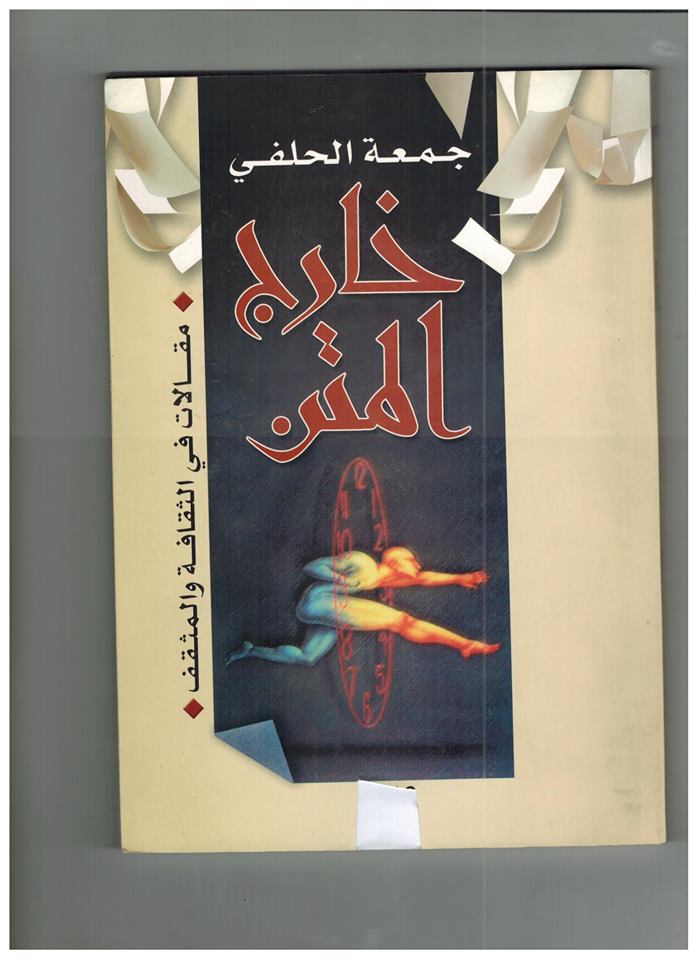

بين يدينا كتاب "خارج المتن – مقالات في الثقافة والمثقف"

للكاتب جمعة الحلفي صدر عن الراية للطباعة والنشر في بغداد. قدَّم

للكتاب الشاعر أحمد عبد الحسين تحت عنوان تدوين سيرتنا. تحدَّث

فيها عما أشيع منذ زمن بعيد في ثقافتنا العربية أن تسمى القصائد

الموضوعة بين دفتين ديوانًا، ثم استعيض عن هذه التسمية في العصر الحديث

بـ(المجموعة الشعرية) ولم يسمّ مطبوع الشعر لدينا كتابًا، حتى في

تداولنا الثقافي اليومي نضع فاصلاً حادًا بين الكتاب بعامة والمطبوع

الشعري الذي نادرًا ما أشير له باسم كتاب. ويحيل السبب في ذلك بأن

ديوان الشعر كتب بأوقات متباعدة، وأن أجزاءه التي يتكون منها (أي

القصائد) وحدات منفصلة يمكن أن يُقرأ أي منها بمعزل عن الأخرى، وأننا

نعرف ضمنًا أن الشاعر حين كتب كلَّ قصيدة منه لم يكن في صميم نيته أن

تكون جزءًا من كتاب، وأن التئام القصائد في مطبوع واحد، أمر عارض على

جوهر كتابتها. ومن هذه المقدمة يصل إلى استنتاج مؤاده بأنه

نُظر

على الدوام إلى المؤلف الذي يجمع كتابات له وينشرها في مطبوع، نظرة

ارتياب، سيكون كتابه مسبوقًا بسؤال عن جدوى جمع الكتابات المنشورة

سلفًا، وعما إذا كان هذا التوليف يستحق أن يرقى إلى مصاف التأليف،

والمكتوب إلى مصاف الكتاب. غير أن النظرة تبدلت منذ أن ترسخت الكتابة

الصحفية لدينا، ومنذ أن وجد بعض الكتاب أن ما نشروه مفرقًا يصلح أن

يسوَّق جملة، وأن تباعد فترة كتابة الأجزاء ونشرها لا تمنع من قدرتها

على تكوين مؤلف متكامل يستحق اسم كتاب.

لذلك يبرر كاتب مثل علي حرب (للمناسبة فإن أغلب كتبه عبارة عن مقالات

منشورة في مجلات وصحف) قائلاً: "إن ما يجعل أمر جمع هذه المقالات

مستساغًا هو أن مؤلفها واحد وهو أنا". كما أن تحويل مقالات كاتب ما إلى

كتاب يعني أنه لم يزل يتبنى الآراء الواردة فيها ومستعد للدفاع عنها.

من "سيرتنا" هذه ننتقل إلى أجواء ما كتب "جمعة الحلفي" من مقالات وقد

بدأها بمقالة تحمل عنوان المثقف شاكيًا ومشكوا فشكوى المثقف هي

قناعه الأبدي وزيه الرسمي فما

أن

يرفع السياسي صوته حتى يلوذ المثقف بالصمت، وفي أفضل حالاته سيسمِّي

صمته احتجاجًا. هذه، في الغالب، حالة المثقف اليوم. وإذا ما عدنا إلى

صورة أخرى، من صوره، سيبدو المثقف شكَّاء بكَّاء، بامتياز.

ثم يتوقف أمام حيرة المثقف الذي يعاني من الازدواجية والحيرة بين

القدسية والطهرانية، التي يضفيها على إنتاجه الفكري والإبداعي، وبين

قوانين العرض والطلب السائدة، يجسدها اغترابه عن الواقع وتردده المقيم

في احتلاله لمكانته بين أصحاب المهن الأخرى. لأنه ينسى واقع أنه صاحب

مهنة حاله حال غيره. لكن الفارق هو أنه ينتج الأفكار والفنون، فيما

ينتج غيره السلع المادية. وهو حين يرى نفسه فوق أصحاب المهن الأخرى

يُفاجأ بالكيفية التي يعامله بها الآخرون عندما يبتاعون منه منتجه

بالطريقة ذاتها، وأحيانًا بالأسعار نفسها. ومن حيرة المثقف هذه وشكواه

ووصف أحواله وتقلباته يأخذنا الكاتب إلى العراق ومثقفيه قبل الاحتلال

الأمريكي وبعده. في زمن الاستبداد والحروب العبثية للنظام السابق وبعد

التحولات العاصفة التي أطاحت بالبنى الاجتماعية والثقافية وما جلبته من

أنماط من السلوك على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأفراد. ليصل بنا في

مقال المثقفون العراقيون ماذا يطبخون؟ إلى القول:

من

بين أكثر النصائح طرافة وجدية، معًا، التي وجهت إلى المثقفين العرب،

تلك التي قدمها جورج طرابيشي ودعاهم فيها إلى "إعلان هدنة" مع جميع

شعاراتهم الثورية البراقة والتفرغ لنشر الثقافة الديمقراطية في العالم

العربي. ولم يكن طرابيشي مازحًا أو ساخرًا في دعوته على الإطلاق، بل هو

جاد كل الجدة، فهذا هو السبيل الوحيد، كما يعتقد، لضمان عدم تحول

الشعارات الديمقراطية إلى مجرد وسيلة لتحقيق غايات ومصالح أنانية.

وبرأي الكاتب إن من هم أحوج، اليوم، لهذه النصيحة هم المثقفون

العراقيون. ليس فقط لأن الظرف العراقي الراهن، المتخم بشعارات

الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وسواها. يحتاج لكثير من الضمانات

لمنع تسخير هذه الشعارات الأثيرة لأغراض مصلحية أنانية، بل لأن

المثقفين العراقيين أنفسهم يحتاجون لمثل هذه الضمانات كي لا تتحول، تلك

الشعارات، إلى سياط لسلخ جلود بعضهم البعض.

من ضمن المقالات التي بين دفتي كتاب خارج المتن ثمة مقالات

تضمنها فصل تحت عنوان (قراءات) يقف فيها الكاتب أمام كتب وروايات قرأها

من كتاب الانبهار والدهشة للكاتب اليمني زيد مطيع دمَّاج، صاحب

رواية الرهينة، إلى رواية ورَّاق الحب للكاتب السوري

خليل صويلح. ومن ادوارد سعيد ومذكراته في كتابه خارج المكان إلى

رواية الكاتب الدومنيكاني ماريو فارغاس يوسا في روايته حفلة التيس

إلى عبد الرحمن منيف وخماسيته المعروفة مدن الملح. ثم يتوقف

أمام كتابين لعامر بدر حسون: الأول بعنوان كتاب العراق والثاني

بعنوان كتاب سورية وهما مجلدان ضخمان يحويان صورًا فوتوغرافية

تؤرخ للبلدين. بالإضافة إلى مقالات عن قراءة التراث برؤية معاصرة.

ويختم كتاب خارج المتن بلقاءات مع مبدعين عرفهم الكاتب أمثال

هادي العلوي، محمد الماغوط، عبد الرحمن منيف، مظفر النواب وغيرهم...

*** *** ***