الزيَّات بين الوحوش

"خواطر

إلى شيخ المصوِّرين السوريين"

بطرس المعري

وفي

الأصل: "دوناتيللو بين الوحوش"، وهي من بين أشهر العبارات التي

تتداولها كتب تاريخ الفن الحديث، أطلقها الفرنسي لوي فوسيل على أعمال

من أخذوا فيما بعد اسم الوحوش

Les

Fauves.

كان الناقد الذائع الصيت يصف تمثالين من المرمر مشغولين بعناية أهل عصر

النهضة موجودين في قاعة من قاعات القصر الكبير، التي استقبلت حينها

أعمال ماتيس وتلامذته إبان صالون الخريف الباريسي عام 1905. كان الوحوش

قد ذهبوا بعيدًا في تحررهم من قواعد الفن الكلاسيكي وتخطوا في ألوانهم

العارمة ألوان فان غوغ الذي اكتشفوه في معرض تذكاري له قبل أربعة أعوام

من هذا التاريخ. اهتم الوحوش بتصوير مشاعرهم الغريزية ونشوتهم بالضوء

وبصفاء اللون وقوة حضوره، ليتراجع بالتالي الموضوع أمام التعبير عن

الذات بمنتهى الحرية.

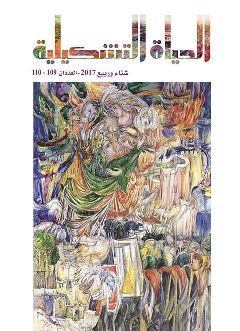

تذكرت كل هذا وأنا أراقب، عن بُعد، لوحة "الطوفان - الآلهة تتخلى عن

بالميرا" لإلياس الزيات (دمشق-1935) الموقعَّة سنة 2012 وهي تعرض في

"آرت دبي" في الإمارات العربية سنة 2015. لم أحضر المعرض شخصيًا ولكنني

كمتابع لما يُعرض في هكذا تظاهرات من أعمال وفنون معاصرة ومن خلال

الصور التي تنشرها المواقع الالكترونية استطعت تخيل المشهد هناك، في

دبي، أو في أي تظاهرة مماثلة في بلد آخر يمكن أن يعرض فيها هذا العمل.

فالطوفان عمل رصين يحمل زخمًا مبنيًا على التقاليد الراسخة وأناة

وحرفية عالية المستوى، كما يستند في تكوينه وعناصره إلى إرث حضاري قد

تشبع به الفنان المعلم. هذا كله مقابل أعمال تقف في ردهات المعرض

الكبير المجاورة، قد كسرت كغيرها، منذ زمن ليس بالقريب وما زالت، كل

تقاليد العمل. ولا يقتصر التباين أو حتى التضاد في طرق التعبير

وأساليبه بل تعداه أيضًا إلى الوجه التجاري لكثير من الأعمال التي

تُعرض، والذي أصبح سمة مميزة لهذه التظاهرات وفحشًا "لا"فنيًا إن لم

نبالغ أو إن لم يخوننا التعبير.

بمعنى آخر ربما، يتواجه هنا التعبير السريع التلقائي، العنيف أو

البرِّي أحيانًا، عن الذات أوعن العالم الحالي الاستهلاكي بجدارة، مع

سكينة التجذر الواعي. والنتيجة لصالح من لا ندري، أو ربما ندري ولا

نستطيع البوح متأسفين، على أمل ظهور وحوش حقيقيين في زمن البلاستيك.

فما زال الزيات يعمل كأي معلم مسؤول عما ينتجه. وما هذه الدراسات

الورقية لتفاصيل كثيرة من أجزاء العمل بالقلم الموشح بألوان مائية

والتي قام بها قبل الشروع بالتنفيذ طبعًا، إلا دلالة على التزامه بألف

باء التصوير الذي أهملته الأجيال المعاصرة لصالح العمل العفوي المباشر

وأحيانًا الـ "مُستَسهَل".

يردد الزيات هذا الفعل، "استسهل"، لوصف ما يفعله كثير من أبناء هذا

الجيل من الفنانين المعاصرين: "إن كثير من الفنانين يخلطون باستسهال

عناصر من التراث مع بعض المفاهيم الغربية ليخرج عملهم في النهاية عملاً

هجينًا، لا طعم له ولا هوية". لكنه في المقابل يتفهم ما يؤول إليه

الفن، وكل شيء ربما، في عصره هذا، فيعطي نصيحته: "امتلكوا المنهج

الواعي واحذروا العولمة الفنية والعصرنة بشكل خاطئ كي لا تفقدوا

الذات".

يؤكد لنا عرابي ما يقوله هنا الزيات ويمارسه من خلال عمله الفني حين

يضعه مع فاتح المدرس (1922-1999) كأهم ممثلين لخصائص الفن الحديث في

سورية. وهما اللذان استفادا من خصائص الفن الغربي بعد "هضمهما" تراث

المنطقة ليخرجا بحصيلة أصيلة لا هجينة.

*

أجدني مدفوعًا، بحجة هذا العمل الهائل الثري (175 سم عرضًا بارتفاع 375

سم)، للتحدث عن إلياس الزيات لأكثر من سبب. تأتي التحية له في المقام

الأول وهو الذي يقترب من الثمانين حولاً "ولا" يسأم العمل البديع.

لكنني هنا لست بصدد دراسة بيوغرافية أو نقدية لفنه إنما خواطر وذكريات

معه أسردها، وربما يكون بعضها من مفاتيح الولوج إلى عالمه البديع.

والزيات هو من القلة القليلة، فنان وباحث مثقف، يحمل هَمًّا يتعدى

العمل الفني ذاته، مثبتًا نظريته بأنه كي تكون فنانًا حقيقيًا

فإنَّ الثقافة واجبة المقام الأول، ولا بد لهذه الثقافة من أن تتجلى في

أي عمل فني في خضم التحولات الثقافية والسياسة والاجتماعية التي ترمي

بثقلها على نحو كبير في الفنون كافة، خاصة الفن التشكيلي الذي هو أول

لغة تعبيرية للإنسان.

أول مرة قابلته فيها كانت في كلية الفنون الجميلة بدمشق، وكنت طالبًا

في قسم الحفر، وهو مدرس في قسم التصوير سنة 1988 على ما أذكر. نقلت

إليه حينها رغبة أحد الكهنة بلقائه ليطلعه على إحدى الأيقونات التي عثر

عليها في مكان ما. ثم صار أن زرته في مرسمه، القديم، غير مرة، أعيش

لحظات من السحر الذي يبدأ من صوت الجرس الذي يقرع مع تحريك الباب

منبهًا لدخول زائر ما أو متطفل غريب، ولا ينتهي حتى مع خروجك من هذا

المرسم-المعبد.

يستقبلك الزيات ممسكًا بغليونه بوجهٍ غالبًا ما تجد عليه أمارات

الدهشة. يرفع حاجبيه الرماديين الكثين فتصبح عينيه خلف نظارته عبارة عن

دائرتين. يرحب بك ترحيبًا بسيطًا مقتضبًا بلهجة شامية لا تخطئها الأذن:

"فوت!".

حالما تفتح هذا الباب وتدخل تنتصب طاولة أمامك، وغالبًا ما يكون عليها

أيقونة يقوم بترميمها، وقد أخذ المعلم هذه الصنعة عن دراسة أكاديمية في

بودابست أقامها سنة 1974. وهو أحد أهم من رسم الأيقونات السورية أو

الملكية في وقتنا الحالي وباحث عارف فيها. لكنه في الوقت ذاته متحمس

لفن اللوحة أكثر، فهو غالبًا ما ينصح الميسورين من أصدقائه، والذين

يأتون إليه بأيقونات لتخمينها أو لترميمها، باقتناء اللوحات وتشجيع

الفنانين. جرى هذا الحديث حينما كانت بعض لوحات الصف الأول من الفنانين

على سبيل المثال لا يتجاوز ثمنها ألفًا أو ألفين من الدولارات!

تترك هذا الاستقبال "الكنسي" لتتجه يمينًا إلى صالة الرسم، وهي الفضاء

الأكبر في المكان فتجد في نهايتها مكانًا مستقلاً لمكتبة ثرية. يعلق

الزيات على الجدران بضعة لوحات زيتية ودراسات ورقية، من بينها دراسة

بالقلم لزوجته وزيتية تصور شاب يدعى محمود وتعود هذه اللوحة إلى سنة

1962، فتنبئ عن تملُّك الفنان الشاب مقدرة التصوير الواقعي الأمين، وهو

القادم حينها للتو من سنة دراسية أمضاها في القاهرة، في مرسم المصور

الأكاديمي عبد العزيز درويش (1918-1981) عام 1961.

يحتفظ الزيات ببضعة لوحات لها مكانة لديه لا يفرط فيها، ويمكن لنا أن

نسميها مجموعة الفنان أو العائلة، يزين ببعض منها منزله الذي يقع في

البناء المجاور للمرسم، كلوحة معلولا مثلاً أو تلك الطبيعة الصامتة

التي يحيي بها أستاذه البلغاري إيليا بيتروف، الذي تعلم على يده خلال

دراسته في صوفيا ما بين 1956 و1960، أو العشاء الأخير أو لوحة بعنوان

"سوزوكي" وهذه الأخيرة تصور الشاحنة البيضاء الصغيرة المشهورة في

بلادنا والتي يعمل عليها الكثيرون من البسطاء لنقل البضائع والخضار في

مشهد مألوف من الحياة اليومية لحواري الشام. روى لي كيف أراد أحدهم مرة

أخذ "السوزوكي" تاركًا له شيكًا مصرفيًا، ما كان عليه إلا أن يملأه

بالمبلغ الذي يريده ثمنًا لها. "تعا لهون!" قالها لما همَّ هذا الشخص

بنزعها من على الجدار والخروج بها. جرت هذه الحادثة في مرسمه الجديد

الذي انتقل للعمل فيه منذ أكثر من عشر سنوات وهي شقة ملاصقة للشقة التي

يسكنها حاليًا في حي القصاع الشهير.

مرغمًا يتنازل الفنان، في تلك الحادثة، عن "كرمه" وكرم أبناء جيله من

الفنانين الذين كانوا يقدمون في الخمسينيات من القرن المنصرم أعمالهم

هدية لمن أرادها: "كنا نعرض غالبًا في الصيف، حين تصبح المدارس أو

المعاهد قابلة لاستقبال أعمالنا إبان العطلة. كان الجمهور يتألف من بضع

عشرات من المثقفين وبعض أساتذة المدارس وبعض الدبلوماسيين الأجانب وبعض

الميسورين ممن لديهم فكرة عن الفن الحديث. كنا نشجع الناس على الحضور

لدرجة أننا كنا نود لو نلمهم من الشارع. وعندما كان أحدهم يعجب بلوحة

ما، كان يأخذها كهدية أحيانًا".

ولا يختلف سحر مرسمه هذا عن المرسم القديم. عليك هنا فقط أن تصعد السلم

شبه الدائري حتى الطابق الأخير من البناء كي تجده واقفًا أمام باب شقته

ينتظرك بذات الدهشة طالبًا منك قبل صعودك آخر الدرجات إغلاق الباب

الحديدي جيدًا، احتراسًا من تسلل لص ما أو هاوي فن ثقيل الظل ربما يقرع

بابه فجأة.

"مشروع جمع وثائق العائلة"، هذا ما تقرؤه على باب المرسم. هنا يرسم كما

يجمع إرث عائلته القديم من وثائق وصور لبعض أفراد العائلة الدمشقية

العريقة، كما تجمع هنا أيضًا عائلته أعماله هو، لتزيد من رصيد العائلة

في تاريخ المدينة الكبيرة.

يعلق هذه الصور القديمة المحفوظة ضمن إطارات زجاجية في غرفة المكتبة

حيث تستطيع الجلوس والتحدث إليه في ألفة الكتب والوثائق وأنت تستمتع

بالقهوة أو الشاي في فناجين الخزف الملون، وقد يعرض عليك أيام البرد

قدحًا صغيرًا من الفودكا، الروسية بالطبع!

في هذه الغرفة آلة التسجيل أيضًا، تستمع أحيانًا حين دخولك المكان

لموسيقى كلاسيكية أو طقسية أورثوذوكسية أو "أحمد العربي"... يُخفض صوت

الآلة ليحدثك عما يستمع إليه ويشرح: يجب أن تألف الموسيقى الكلاسيكية

حتى تحبها. يصرُّ الزيات على أهمية المتابعة لفك شيفرة العمل الفني

أيًا يكن جنسه وفهمه:

ليس في الفن ما هو جميل أو قبيح. في الفن واقع على الناقد أو الفنان أو

المشاهد أن يتعرف عليه. ولكي نعرف الفن علينا أن نقرأ ما كتبه الفنان.

نحن بحاجة لأن نقرأ ما قاله عن نفسه. فقراءتي لكتابات الفنان ماتيس أو

كاندينسكي ساعدتني على فهمهما أكثر. الفن بحاجة لمتابعة كالموسيقى

الكلاسيكية، إذ لن يحبها من لم يألف سماعها على مدى زمني ليس بالقصير.

مقابل غرفة المكتبة على الجانب الأيمن من المرسم، غرفة صغيرة يمكن أن

نطلق عليها غرفة التخطيط أو التدريب، حيث تجد على إحدى الطاولات عشرات

الدراسات، كذلك على الحائط مجموعة من رسومات لوجوه وأشخاص منفذة

بالقلم.

في الصالة الكبيرة، ما بين هذه الغرفة وغرفة المكتبة، يقوم الزيات بنقل

أفكاره إلى الحامل القماشي. هنا واكبت اللمسات الأخيرة للطوفان حتى

اليوم الذي دعاني فيه، مع آخرين، لأشرب نخب انتهاء العمل حينما رست

اللوحة على الجبل بسلام وهدوء. اجتمعت حينها بكل من ادوار شهدا وعبدلله

مراد ويوسف عبدلكي وغسان النعنع لنحتفل، تحاشينا الكلام في السياسة ما

استطعنا كي نتكلم عن اللوحة، صاحبة الدعوة، وعن الفن. كان عبدالله مراد

يخشى السُكر من جراء "التخليط": ويسكي مع فن!

على سطح القماش تتوضع طبقات اللون بعضها فوق بعض أو تتجاور لترسم الشكل

وتلونه فتعطيه عمقًا أكيدًا، كتلك الحضارات التي تشكل السطح البادي لنا

من بلاد الشام، فتُذكِّر بما كان واندثر أو ما بقي أثرًا شاهدًا. لا

زلت أذكر ملونته على الطاولة الصغيرة حيث ينتصب العمل وأيضًا الفرشايات

وعلبة المناديل الورقية ولوح الزجاج الصغير الذي يغطي به الألوان

الترابية التي كان يستعملها، "إنها انجليزية، الانجليزية هي من أفضل

الأنواع!"، يقول.

لا نستطيع أن نأخذ اختياره لموضوع هذا العمل بمنأى عما يجري من حولنا

من قلاقل، فيمكن أن نقول بأنه رؤية أو استشراف لما أتى حتى الآن ويأتي

على هذه المنطقة التي يسكنها من أهوال. بدأ الزيات عمله سنة 2011،

وكانت البلاد تعيش هدوءًا، سننعته بأنه هدوء ما قبل الطوفان. كان يرى

ويلاحظ ما تؤول إليه الأمور، فأراد أن يستحضر هذه الحادثة التاريخية أو

الدينية، طوفان الأساطير الرافدية التي ترويها لنا ملحمة جلجامش وطوفان

النبي نوح في قصته التوراتية والقرآنية. يرى الزيات أن العالم أو

الكون، كما يقدم للوحته، بحاجة إلى "تنظيم" وإعادة بناء بعدما طافت به

الشرور، لذلك، فلا بد من طوفان جديد يأخذ بالأشرار ويترك الأخيار

لإعادة إعمار الكون على أسس جديدة خيِّرة. والكون بالنسبة إليه حاليًا

هو هذه المنطقة، وحتى لا نبالغ فلنقل إن مركز الكون هو هذه البقعة

الجغرافية التي حمل إرثها كما حمل همومها. وربما اختار تدمر مسرحًا

لهذا الحدث أو العمل لأن فيها تضرب جذوره ولتأكيد مقولته التي يرددها

دائمًا عندما يُسأل عن علاقة فنه بفن الأيقونة:

أنا لم استلهم من الأيقونة، لقد وجدتها في طريقي وأنا أكتشف الفن

التدمري، الذي اشتغلت عليه بشغف.

لكنه هنا، متهربًا، يسوق لنا "حجة" أن تدمر بتصوره كانت مسرح الحدث

التاريخي، لأن رب الأرباب التدمريين بعلشمين هو رب الخصب والعواصف

والمطر، كي لا يقول أنها تمثل بالنسبة لديه مكان لقاء الحضارات التي

شكلت خصائص الفنون بالنسبة إليه: الشكل والنسب الرومانية مع روح

التعبيرية لأصحاب هذه الأرض، وهو سليلهم.

والزيات متعلق بالمدن، التي غالبًا ما يستعملها ليصور في فضائها

أساطيره وحكاياته الملحمية التي يبتكرها، "جامعًا فيها الأشياء

المتناقضة"، كما يكتب المعمار ميشيل الزيات في تقديمه لأحد معارض

الفنان، غير معتمد على الحكايا فقط. فهي حاضنة أعماله الهامة مثل دمشق

مثلاً، أو القدس التي انشغل بها ما بعد النكسة، تاركًا فترة تجريدية

عابرة في منتصف الستينيات من القرن الماضي، مقدمًا لنا ما بين 1968

و1970 الطفل الذي أضاع عصفوره، أكتب لك رايات الغلبة، الطفل وطيور

المدينة وعشاء المحارب الأخير، وغيرها. أما الآن فهي تدمر، تدمر الذي

أتى عليها الطوفان، لكن ما هذا الطوفان هو ما كان يطلب الزيات حضوره،

وإن كان يعي هذا الشيخ الجليل أن الخراب بكل الأحوال قادم، ولا طوفان

يأتي بالورود، فكان أن صوَّر في عمله "آثار المدينة المتهالكة". لكن

التفاؤل موجود كما يسوق لنا في نصه عبر نظرات الأشخاص التي ترنو إلى

أعلى وعبر تصويره أغصان النبات والطائرة الورقية وأجنحة الأبدية. هذه

الروحانية التي تتغلغل بين عناصر اللوحة تتقاطع هنا، كما في أعماله

القديمة مع روحانية كاندينسكي في بحثه عن الروحي وعن الخلاص.

في آخر زيارة لي له في خريف 2012، التقطت له صورة بهاتفي المحمول،

عاينت اللقطة معه فقال: "حزينة الصورة!". نعم، لا شيء يدعو للفرح. لكن

شيخ المصورين السوريين ما زال متفائلاً، فرسم لنا حديثًا "ما بعد

الطوفان"، حيث الرقص والفرح...

وسنغلب بفنك الموت أيها الشيخ الجليل.

*** *** ***

الحياة التشكيلية،

العدد 109 - 110