فواتح أيمن مارديني:

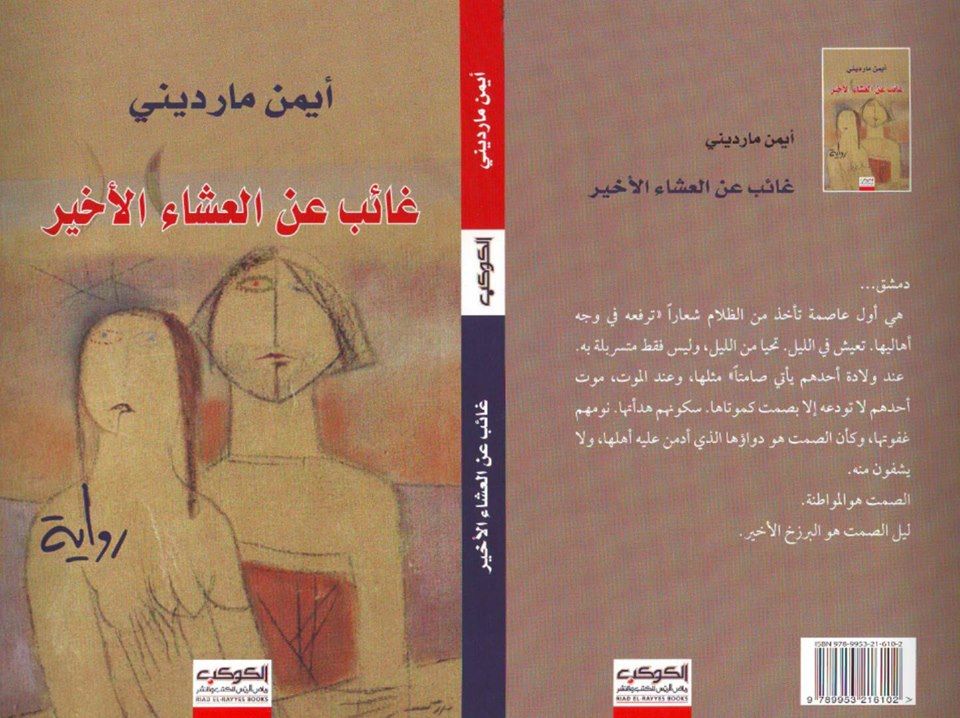

إضاءة على فصل من رواية غائب عن العشاء الأخير

عنفوان فؤاد

إن

قراءة الروايات تحديدًا في وقت متأخر من الليل، يجعل لها نكهة بدايات

نشوة الخمر، قبل أن تلعب بدماغ صاحبها، بل تساهم في تفتيح عين أخرى

لالتقاط المشاهد تباعًا.

الكتابة التي لا تجعلك تتحرَّك مع كل سطر محاولاً القبض على مفاتيحها

لا يعوَّل عليها، وعن نفسي أنحاز جدًا إلى الكتابات التي تكون عكس جنس

كاتبها كما هو حال رواية غائب عن العشاء الأخير لكاتبها أيمن

مارديني، والتي كُتبت بضمير المرأة. ليس ضميرًا نحويًا فحسب بل ضمير

قلب، ضمير جسد، ضمير عواطف، ضمير مشاعر امرأة، وكلنا يعرف كمَّ

التشابكات في اسم وفعل امرأة، وغموضها والألغاز والحيرة التي تشوب هذا

الكائن الهش والمفترس في آن واحد.

الكتابة لحظة نزول المطر لها طقوسها. والمطر حين يبلِّل كتابتنا له

طقوسه أيضًا. ناهيك عن وصف مشهد تحت المطر بغبش التفاصيل وتلاشي الزمن

تحت سقوط قطرات المطر.

من طقوس المطر التطهر، التطهر من وسخنا القديم، وسخ الذاكرة، وسخ

الحنين، وسخ الندم، وسخ الزمن...

كذلك السقوط له فواصله، فأحيانًا السقطة لا تستدعي قُبلة الأم للطبطبة

على ظهر صغيرها والتحنان لإسكاته، فهناك قُبلة التجربة، قُبلة القلب،

قُبلة الخذلان كذلك قُبلة الخوف... هي القُبلات بمناخاتها، بمناجاتها،

بملذاتها. وهنا القُبلة أتت على شكل عضة في رقبة العمر، رقبة الحنين،

رقبة الذاكرة.

دلالة الصليب

نعلِّق على الصليب آثامنا وذنوبنا وخطايانا أو ربما آلامنا. أما المرأة

فصليبها قلبها، جسدها الذي يحمل أجنَّة فتصلب عليه قبل نزولهم منها،

ولحظة فقد أحدهم فإنه يصلب على قلبه.

كتابة هذا المقطع بالذات "ومن حولي البرد والليل وأنا معلقة على صليب

الماء" جاءت كمشهد سينمائي. من يقرأ بمعزل عن أي تفكير آخر أو شيء يشغل

باله سيفهم ما أقول.

مشهد قيامة الطفل

"أراك تنزل من بين يديَّ.. تهبط عن صليب جسدي، وتتمدد على الأرض

وحيدًا... بين قدمي الصليب تستلقي، وبيديك الصغيرتين تمسح آثار دماء

علقت على جبينك، بين حاجبيك... وتقوم من سقطتك. أراك تقف على قدميك،

تنظر إلي وتذهب بعيدًا، تسير وحيدًا...".

أتخيل هنا الأم كانت فاتحة ذراعيها إما لدعاء أو لرجاء، لهذا جاء

المقطع بهذا الشكل: "تهبط على صليب جسدي.. إلى غاية تسير وحيدًا"

ترى، هل معجزة المسيح تحققت! هل شفي من إصابته، هل ترممت سقطته، هل جفت

دماؤه؟ أم هو مسيح الأم تلك المعجزة التي تمسح على كل جرح فيطيب، تلك

اليد التي تطبطب على كل ظهر فيستعيد عافيته. هذا ما سنعرفه.

السير عكس الشريط

يقول الكاتب في هذا السطر "وبعمر الثانية تكبر أنت في سيرك سنة من

الزمن"، تمامًا كمشهد سينمائي تداعي الزمن العمري في حركة الصور،

والذاكرة صور، والكتابة صور، الكاتب هنا ابتدع تكنيك السير والتقدم في

العمر مشيًا في اللحظة ذاتها. بالعادة في لحظة الموت فإن الشخص المحتضر

هو من تتداعى في ذهنه صور الأشخاص بأزمنهم وأمكنتهم وما يشملهما، ليكون

شريطًا لآخر اللحظات من تواجده على الأرض، لكن أيمن مارديني عكَس

الشريط وجعل الأم التي هي أصلاً على قيد الحياة هي التي ترى شريط حياة

صغيرها وتصف مراحله كما يجب لِما لا يجب.

ها هو في السنة أولى من زمن المخيلة، ليقفز العمر إلى سنة أولى مدرسة،

ثم ينتقل إلى الجامعة، دون التحكم في رغبته لحظة اختيار التخصص، إلى

لحظة تصور الشاب وهو عائد من عشائه ويبدأ الحوار دومًا في مخيلة الأم.

وتبدأ هي بتعداد فواتح العمر.

فواتح العمر

فاتحة العمر العشرين، وهي تصف تجلياتها واندفاع فورة الحماس والغريزة

في شرايين العشريني، وعن لذة الرعشة الأولى والانزال الأول واكتشاف

الذات من جانبها الخفي.

فاتحة الثلاثين، وها قد بدأت إشراقة الشيب وهي تشير إلى وسامة، ووهج

عواطف تارة وغضب تارة أخرى. والأم توضح وجه المقارنة بين حياة الشرقي

والغربي، بين اليسار واليمين... لغة ومشيًا وعقيدة وحياة... وأن الطريق

ليس بمقطوع بل دائري طالما على طرفيه أم وابنها.

فاتحة الأربعين، وقد تغلغل النضوج وتفتحت أزهار الحكمة.

هي الصور التي تفسر ما لا يفسر رغم سطوتها وغموضها وعدم كلامها، إلا أن

لغتها مكينة، سرية مشفرة يفقهها الذي جاء منها وإليها يعود.

ينتقل خيال الأم وهو المخرج المتحكم الأوحد في كاميراته، ليأخذنا إلى

مشهد أمام البحر وما دار هناك، ويأتي ذكر لقصيدة على مائدة العشاء

الأخير، هل هو إسقاط للعشاء الأخير الذي يخص المسيح، أم هو عشاء آخر

وأخير أيضًا آخر لهذا الصغير الرجل أو الرجل الصغير؟

الآن، والآن الثانية

لحظة دفع الحساب للنادل تبدأ عملية تغيير المناوبة، وقفل الحسابات، هو

انسلاخ من جسد أرادته وصورة ابتكرتها لصغيرها حين يصبح رجلاً بكامل

وسامته وشياكته وما تريده منه وفيه.

لتأتي بعدها وهي تصف قعدتها قُبالة البحر لوحدها وهي تشرب قهوتها رفقة

وحدتها، تحاول إقناع الواقع بأن ما حدث ليس حلمًا، وإنما نوع من

الالتباس بين الآن، اللحظة التي تمسك فيها بصغيرها المغطى بالدماء،

والآن الثانية، لحظة فقدها للرجل الذي هو ابنها كذلك وتتساءل هل أنت من

تركتك عند مقهى البحر أم أنك أنت هذا الذي يسبح في بحر دمائه؟

الإلقاء بالحجر

بعدها ينتقل الحوار بين الأم وأيمن وهي تسأله عن صغيرها يمام وما يحمله

من أثره، ليكون رده أقسى من سؤالها، القسوة هنا بشقها الطاعن في الحزن

والشجن، إذ يقول: "أذكر، والذاكرة لدي هي يمام الجرح الذي لا يندمل،

وكيف لي أن أنسى، أسميناك عصفورا... كنت أحبك، وأكثر. وإلى الآن مازلت

أحبك، وأكثر".

هو القلب بحيرة والحب حجر يلقيه أحدهم ويراقب ثم يترقَّب.

متتاليات الألم

بعدها يأتي أصعب مقطع ربما هو أشد وقعًا من الأول لحظة تواجد الابن

والأم وما دار بينهما. المقطع الذي تتصبَّب له الحواس بعرق الخوف

والانكسار والهلع لحظة تواجد الصغير في العناية المشددة، ودقة التفاصيل

التي وصف بها الكاتب هذا المشهد المتخم بالشجن والحزن الذي يأكل من

رغيف القلب.

لحظة همس أيمن لارجاع الصغير، لحظة صراخ أيمن وهو يستدعيه للعودة، لحظة

تذكيره بالوعود التي بينهما، لحظة تحرك الصغير واستجابته لهذا الرجاء.

وفطنة الكاتب لاستخدامه هذه العبارة الفالقة لحجر المفاجأة إذ يقول:

"وبدأتَ في إطلاق أنة طويلة متحشرجة صغيرة السن كبيرة الألم" يا لذكاء

الصياغة التي اختصرت عدة أسطر من حشو معدة الألم. والرد المتخيل لأيمن

أشد وقعًا على النفس، إذ يقول: "وكأنه يتمتم، أيمن.. احمني من الطيران

إلى الأعلى... إن جناحي صغير، والضوء هناك أسود".

تجميد اللحظة

يصيغ الكاتب المشهد بحنكة ودهاء إذ يجمِّد الزمن بما/ من فيه. هي لحظة

تجمد الدموع على الخد، وتوقف حركة الهواء، هي لحظة انعدام توازن الداخل

مع الخارج إلى أن يركز كاميرته على مشهد سقوط دمعة من خد يمام، والتي

بارتطامها يعود الزمن إلى وعيه، إلى سيرورته فتعود الحركة، والأسئلة

وخفقان القلب والدماغ والقلق، فيصفها أيمن مارديني بأنها سقوط

للإنسانية كافة، وأنها بمثابة قربان الغفران للبشرية من بعد مسيح عجز

أن يفدي البشر، وأنه ضحى بنفسه - هذا الصغير رغم ضآلة جناحي وجوده -

رغم أشهره التي تعد على أصابع القلب، إلا أنه ربما سيكون شفاءً للآلام.

رِدَّة الفقد

وكيف يعلن أيمن رِدَّته عن قانون الحياة والفقد، بقوله:

لن أطاوع الموت في سطوته... أنت في قلبي الآن لحد الحياة.

هي كما سبق وأن أدرج الكاتب، في هذا الفصل "الفاتحة نغرق فيها سرير

الرقاد الأخير، ونملأ بها الجسد عله ينال بفاتحة الموت راحة ونوم هنيء،

عله يكون مليئًا بالأحلام".

*** *** ***

غائب عن العشاء الأخير

أيمن مارديني

إهداء

إلى يمام

9

مطر مازال لم يغادرني... مطر في الذاكرة... مطر في الأحلام... مطر

يتساقط بين الذكرى والذكرى ليجعلها تسيل من بين أصابعي... ذكرياتي

تتسايل ولا أستطيع أن أمسك بها... لا أقوى على الاحتفاظ بخصوصيتها،

وسريتها، وانتهاكها الآن بفعل التطهر ربما، أو بقصد الوفاء للجميل من

الذكرى الجميلة التي كانت بين يدي جسدًا طريًا وخفيفًا كما الهواء...

ثقيلاً كما الألم عند فراقك، وأي فراق كان.

وتمطر، ويستمر المطر ولا تتوقف أعمدته المائية عن السقوط، لتظهر من بين

عتمته وظلاله ولمعانه المفاجئ سيارة الإسعاف أمام باب المشفى القريب من

بيتي... أتطلع إليها، وأنت بين يدي تنزف، والدماء تغطيني، وتغطيك، ولا

تقي البرد الرجفان الفزع والروح المعلقة بوجهك الصغير مائلاً إلى جهة

صدري، وتنفسك أراقبه، ولا أثر له... لا حراك لعضلات وجهك، أو نفضة لبدن

يتألم، ولم تمت ابني... أعلم... أنت لن تموت.

خرجت راكضة من بيتي وأنا بلباس النوم... احتضنتك بين ذراعيّ، وحافية

كنت، ومن حولي البرد والليل وأنا معلقة على صليب من ماء... كنت قد سقطت

أرضًا، وكما كل الأطفال يسقطون، ويقعون، ويتعثرون، وتكتب لهم النجاة،

والتعلم البطيء ويسقطون، ويهوون، ويجرحون، والكدمات دائمًا ما تصيبهم،

أو الجروح السطحية الخفيفة، ومن بكائهم يكتسبون الحماية والقبلات

والأحضان، والدلال الذي يوددهم إلى سقطة ثانية، وحضن آخر يلفهم،

ويسقطون، ونغرقهم بالقبلات.

إلا أنت ابني... إلا أنت كانت سقطتك أخرى. كأنت السقطة للأرض، وإلى

العميق منها... إلى التراب.

وسقطت، وكانت هي السقطة الأخيرة لك، ولم يكتب لك أن تنال المزيد من

قبلات، أو دفئ الأحضان، أو تشجيع.

وكانت السقطة لك، وليس كأي سقوط آخر لأي أحد من قبل.

سقطة تجاوزت سقوط آدم وحواء على يد الخطيئة.

سقوط، وأراك تنزل من بين يديَّ... تهبط عن صليب جسدي، وتتمدد على الأرض

وحيدًا... بين قدمي الصليب تستلقي، وبيديك الصغيرتين تمسح آثار دماء

علقت على جبينك... بين حاجبيك، ونزلت على رقبتك البيضاء... الناصعة،

وتنفض بأصابعك قطرات دمك... تلقي بها بعيدًا عنك، وتقوم من سقطتك...

أراك تقف على قدميك... تنظر إلي، وتذهب بعيدًا... تسير وحيدًا... وبعمر

الثانية تكبر أنت في سيرك سنة من الزمن... وبمرور الدقيقة الأولى تذهب،

وأنت متأبطًا حقيبتك المدرسية، وبداخلها كتابك الوحيد، وقلمك الرصاصي

الوحيد، وأيضًا كأس الماء، وشطيرة الجبن التي تحب، وقبل أن يمرَّ اليوم

الأول لك تكون قد انتهيت من سنين دراستك الابتدائية، وأنت في التفوق

والكمال والتميز الذي أنت عليه دائمًا، وعندما تسير عائدًا إلى بيتك

تكون قد شارفت على الدخول إلى الجامعة... طبيب... مهندس... صحفي أم

طيار... كن ما تريد أن تكون... أخلق لك يومك الذي تحب، وغدك هو ملك لك

وحدك... أنت تشاء، ولك مطلق المشيئة، وأيضًا أنت هو صاحب الغد لا أنا.

وأتطلع بين يدي إلى صورة ألوانها باهتة... كنت أنت فيها، وصغيرًا

كنت... ترتدي شورتًا بلون أزرق الجينز، وقميصًا سماوي اللون، وتسريحة

شعرك المائل للأشقر، والمسرح بعناية وعليه من مثبت الشعر الكثير ليلائم

صورة الزمن الآتي منه إليه، صورة طفل مرت السنون عليه، ولم يكبر... بل

مرت، وكبر، ولم يفارق نضارتها، ودفئها، وبراءتها الذي صنعتها أنا، وبين

يدي تكونت.

وتعود لي من حفل عشائك وأنت في الحنين لي، وتعانقني وتمسك بالصورة بين

يديك، وتقول لي:

-

هذا أنا ما كنت عليه؟

وأقول أنا:

-

والسلام على فاتحة العمر العشرين، ولك مني ألف اندفاع وغريزة وعاطفة من

زبد. وسلام على الفتى الذي هو من حجر ومن غضب، وحب، وساكن في خلايا

قصيدته التي يخبئها خجلاً... يخبئها عن أمه، ولأنه عرى فيها النهد،

وقضم الحلمات، وارتعش عند الإنزال.

ونضحك أنا وأنت.

ونضحك ونطير.

ونطل من شباك العمر الصغير على الضحك، لنجده أرضًا ممدودة... مدى

مطليًا بالشفاه، والبسمات وأجنحة من فرح مغزول به ريشها.

أنت كنت أول الفاتحة، ومنها أتيت... فقد أنكرت الطين أن يكون جدك،

وجعلت من الفارس الأحمر شعارًا لكراسات التاريخ واللغة، وأيضًا كتاب

الديانة المدرسي.

أتذكر؟

أم الذاكرة ليست عليك بمسيطر؟

أنت كنت أقصى اليمين، وأنا كنت أقصى اليسار، ولم نكن نعلم أن الطريق

دائري بيننا، ولم نكن ندرك أن الحياة الحقيقية هي مركز الدائرة التي

نسكن خارجها... لا وسطها.

لتعود إلى صورة أخرى لك، والألوان أيضًا كالحة، وبعد عشر سنين.

تمسك بالصورة بين يديك، وتقول لي:

-

هذا أنا ما كنت عليه؟

وتأتي من حفل عشائك وأنت في اشتياق لي، وتعانقني، وسلام آخر أتى منك

إلى بدايات الثلاثين ليزداد اتساع الشباك فينا على الضحك، وبالضحك

مازال لدينا القدرة على الطيران.

والسلام على فاتحة الثلاثين بعد العشرين، وفيها من الشيب بدأ يغرف أكثر

من كلمات القلب، فيه من الشيب يغزو تردد القبلة الأولى لك... لكل عاشقة

لك، وللحياة، إلا العاطفة مازالت من وهج.

أيها الفتى الذي كان، وأذكرك عشرينيًا كنت، ويافعة أحلامك، وثلاثيني

الآن أنت، وحلمك أكثر إخصابًا.

أنا كنت أؤمن بلغة أحلامي، وشرقية كانت... لغتها عربية، وأعشق الفاتحة

فيها، وأضم على قلبي ضمة وردة لصبار، وكنت أنزف في صمت، وأخاف الانكسار

أمام الزمن الرديء، وأنت غربي الهوى، وأتيت إلى اللقاء بيننا، وأنت

تحمل أحرفَ أخرى، ولغة أخرى تسير من اليسار إلى اليمين، لتقف عند نهاية

السطر، وتعلن رفضها لليسار، وأنها بكل وثوق ذاهبة إلى اليمين، وتؤمن

أنها هي أبجدية اللحن الأبدي.

ولم نلتفت إلى أن اللغة هي أحصنة تركض على أحلامنا، وعليها ألا تلحق

بها... علينا ألا نترك صهوة الريح تأخذنا بعيدًا، وأن اللغة هي الريح

في صوت ناي، ونحن من يعزف... نحن الأهم من شكل الناي أيًا هو... من قصب

كان، أومن خشب السنديان.

وتذكر أيضًا؟ بل أتذكر أنا ما كان منك عندما بدأت تتلو الفاتحة عند قبر

جدك راشد الذي اتفقنا على خيانته سوية، وضحكنا أكثر دونه... فقد كان

نجارًا يصنع من مطره صليبًا لم يعلم أنه عليه سيصعد ذات شتاء.

تعثرت، وتباطأت، وأتاك سؤال:

-

لما عندما تأتي النهايات نقرأ عليها الفاتحة؟

وسألتني وقتها عند حافة جسده، جسد راشد الجد... الأب... الصديق،

والحبيب في ذات نزق طائش، بعد أن نظرت إليه، وإلى يديَّ المفتوحتين،

وعرق كلمات الفاتحة لم يجف بعد، وقلت لك:

-

الفاتحة نغرق فيها سرير الرقاد الأخير، ونملأ بها الجسد عله ينال

بفاتحة الموت راحة ونوم هنيء، عله يكون مليئًا بالأحلام.

فقد كنا نعلم أن الموت نوم يأتي إلينا بلا أحلام... بلا أجنحة نطير

فيها، أو ضحك نملأ به جيوبنا.

أتذكر؟

وأذكر أنا.

وتتلو عليه الفاتحة، وأتلو عليه الفاتحة، وتقرؤها أنت مرة، وأنا مرة،

والفاتحة كلمات من البدايات هي أتت، وتأتي مازالت أكثر من مرة واحدة

البدايات... بداياتنا مازلت تأتي أكثر، ولا تكفي مرة واحدة لها، أولنا

البدايات.

وافترقنا... أنت إلى حفل عشائك لتغادر الثلاثين دوني، وتأتي إليَّ وأنت

في الحنو ومرغمًا عليك عمر الأربعين يأتي إليك ليعلن فاتحة أخرى،

وترفضها، وإن قلت لك عنها هي النضوج العقل الحكمة، وفيها تكون عاشقة

الوحي السرية، ودثريني يا عاشقة... مسدي شجني واعتناقي، فهما لهبان

أحترق بهما... يخترقان سوية الأنصاب والأزلام، والجسد المتعب باكرًا...

قبل الأوان.

أتذكر؟

لا... لن تذكر هنا.

أعتذر منك، وإليك، وعنك أيضًا.

كأنك أنت هنا. وأنا أتذكر وحدي دونك البدايات، والفاتحة هنا لي وحدي

هذي المرة... أتلوها، وأقرؤها عليك... دونك، وإليك... لأنك غادرتها أنت

البدايات منكسرًا... مهزومًا... موءودًا، أو مطعوناً في حبِّك لها،

ورفضها لك كسر مراياك، وأحلامك طارت بعيدًا عنك، وأنت دونها، ولم تعد

الفاتحة لك من معنى سوى كلمات.

وتمسك بالصورة بين يديك، وتقول لي:

-

هذا أنا ما كنت عليه؟

-

هذا أنت ما سوف تكون... أريده أن تكون... تريده أنت أن تكون، وتصبح،

ولا تمسي أبدًا صورتك أمامي.

وعندما كان جسد البحر وقتًا يعانقنا أنا وهو والفاتحة، ورأيتك تأتي إلي

تزورني... تصحبني لنشرب القهوة الفاتحة، ونظللها بالذكريات... نسأل

النادل أن يأتي إلينا بالجرائد، ويعتذر أنها منذ أسبوع، ونضحك سوية،

وتخبره أنه لا فرق... تلاحق أنت مؤخرات الفتيات أمامك، ولا ألتفت لك

متوارية بنظري عنك، وأعلن أنا لك... للمرة الألف ولهي بالأزرق العاري

للبحر، والذي أراه يسير على دمي، وأنت تتذكر قصيدة لي عنوانها على

مائدة العشاء الأخير، وأنا أعاود طلب فنجانين آخرين قبل أن تتلوها،

وكعادتك، وبلثغتك المحببة... تتلجلج عند البدايات، لأكملها عنك،

وتشاركني الإلقاء، وعند بداية الفنجان الثالث يأتي النادل إلينا يطلب

الحساب، تسارع أنت، وأمد يدي إليه قبلك، وأناوله، ويقول لي: أعتذر

منك... لقد حان موعد تغيير المناوبة لنا، وعلي أن اقفل الحسابات، وإن

لم تذهبي بعد... أبتسم بهدوء امرأة واثقة وملآى بالذكريات، وأقول: لا

داعٍ للاعتذار... لا يهم التوقيت. ليسألني هو: وأراك غدًا تأتين كما هي

العادة إلينا لتشربي قهوتك وحيدة. أنظر إليك... اليك أنت أمامي،

والدهشة تكسوني، وأبطن لك اعتذارًا، وبعد برهة أقول: أجل... أجل... كما

هي العادة، وينصرف عني، وألملم أنا حاجياتي، وأهمس لذاتي سرًا، وأقول

لها: "وكأني أحلم حلمًا جديدًا... لم يزرني من قبل، وأخاف".

ترى أتركتك عند مقهى البحر وحيدًا جالسًا عند طاولة وحيدة، وكرسي وحيد،

وفنجان قهوة وحيد؟ أم حملتك معي إلى زمنك... عائدة بك إلى حيث أنت الآن

بين ذراعيَّ طفلاً ينزف من رأسه، وهو معلَّق على صليب جسدي... يرفض

النزول وحيدًا، وبين يديه صورة... ألوانها كالحة... باهتة، لطفل لم

يتجاوز الأشهر الأولى من عمره.

وأقول أنا:

-

هذا أنت ما كنت عليه، وهذي أنا أحبك وأشتاقك وأحن إليك وأبكي عليك...

أبكي منك، وإلى حزنك وألمك وأوجاعك ونكران أبيك لك وعائلتي والعالم

والحياة.

هل الحياة أنكرتك حقًا، أم هو سوء اللحظة والتي تلهو بي دائمًا كما

تشاء؟

-

وكيف لي أن أنسى يمام؟

-

قل لي أيمن ما هو عالق لديك من أثره؟

-

أذكر، والذاكرة لدي هي يمام الجرح الذي لا يندمل، وكيف لي أن أنسى...

أسميناك عصفورا... لأنك كنت صغيرًا كالعصفور ولم تبلغ سن اليمام بعد...

كنت ترفرف بيديك دائمًا، وتخرج لسانك الوردي الصغير باحثًا عن ثدي طائر

في الهواء لتتلقفه شفتاك... رجلاك الصغيرتان لا تتوقفان عن الحركة ورفس

كل ما يقترب منهما، ونضحك، وتضحك تلك الضحكة الشقية المتوارية خلف

عينيك الصغيرتين، ورموشها الصفراء الذهبية.

كنت تعرف هناء النوم بين

ذراعيَّ... بشفتيك الناعمتين تبدأ رضاعة ساعدي... بعد أن تكون تطامنت

لدقات قلبي، وأسمعتك كم نحن نحبك ونرغب بك معنا، وأن الألوان قد بدأت

تعرف طريقها كل إلى لونه بعد أن أتيت أنت اليها... إلى الحياة.

كنت أحبك، وأكثر.

وإلى الآن مازلت أحبك، وأكثر.

-

ولكن أنت لم تكن موجودًا في يوم السقوط؟

-

لا، ولكن عندما علمت بذلك أنا ونانو أتينا مسرعين... كنا في القاهرة،

وعند عودتنا رأينا ورقتك التي دسستها في فتحة باب بيتنا، وسارعنا

إليه... إليك في المشفى.

فوجئنا أنك في غرفة العناية المشددة، والزيارات ممنوعة... أخبرتهم نانو

أنها الطبيبة المشرفة عليه، ودخلنا إليك... كومة من ريش أبيض ملقاة على

جسد السرير الأبيض... اقتربت منك... نظرت إلى وجهك الصغير... مغمض

العينين، وفي استسلام الملائكة كنت تذهب وحيدًا إلى الغياب الآتي،

ونفضت رأسي عن تلك الأفكار الآتية من وسوسة الشيطان الخبيث.

-

يمام... عصفور... حبيبي.

همست لي الممرضة:

- هو في غيبوبة منذ ثلاثة أيام... لن يسمعك، ولن...

ولم أسمع ما تبقى... اقتربت منه... همست في أذنه... عصفور... حبيبي...

أنا هنا... أنا آسف تأخرت عليك... والله لم أكن أعلم... حبيبي... أين

أنت من وعدك... هل نسيت كلمة الرجال التي قطعتها على نفسك؟

اقتربت مني الممرضة مرة أخرى، وهمست بحزم هذه المرة:

-

أستاذ أرجوك... عليكما أن تغادرا الآن.

-

دقيقة واحدة فقط... أنا أنتظر رده علي.

-

قلت لك هو في غيبوبة.

وفجأة، وبغير توقع منها برقت عيناك العسليتان أمامنا، بعد أن ملت برأسك

تجاهي، وبدأت في إطلاق أنة طويلة متحشرجة صغيرة السن كبيرة الألم.

فوجئت الممرضة، وقالت لي:

-

هيا... هيا إلى الخارج... عليّ أن أستدعي الطبيب حالاً.

كنت تنظر إلي... تتشبث نظراتك بي... تتعلق بأهدابي، ولا تريدني أن

أغادرك... لا أريد أن أتركك وحدك.

-

حبيبي أنا هنا... أنا أحبك... هيا قم... من سيغازل الصبايا... من

سيعرفني على صديقاته الجميلات... حبيبي نحن نحبك، وننتظرك.

-

هيا أستاذ أرجوك... تفضل معي إلى الخارج.

-

أريدك معي أنا أيضًا يمام...

-

الطبيب سوف يأتي الآن، ولا داع أن يراكما هنا.

-

عصفور أنا بانتظارك.

-

أيمن... غير معقول ما يحدث.

-

سوف أنادي أمن المشفى إن لم تغادرا

-

عصفوري... حبيبي... أنا أسمعك جيدًا... أحبك... حبيبي... قاوم... أنت

رجل وقوي.

-

أيمن، عصفور قام... حقًا قام.

وكأنه يتمتم:

-

أيمن... احمني من الطيران إلى الأعلى... إن جناحي صغيران، والضوء هناك

أسود.

إما أنه لم يقل شيئًا، أو إنني – ربما – لم أسمع صوته، أم ترى هي

الغفوة ما أصابتني لوهلة، وتهيأ لي قوله.

ليتوقف الكلام فجأة على شفتي، وتختفي نبرة التهديد في صوت الممرضة،

ونانو مازالت تتشبث بذراعي، وتخفي بكاءها بكف يدها الأخرى، أو تضعها

على جنينها الساكن داخلها... رامة الغد، يزن بعد غد، وسامي، وكل أطفال

الزمن الآتي.

هي لحظة توقف فيها الهواء في الغرفة أن يتنفس.

هي برهة اختفى من تفاصيلها توتر الحدث.

كل ذلك فور أن ارتفع صوت ارتطام دمعته التي سقطت من عينه على خده

البكر.

قطرة واحدة سقطت، وشفافة كانت بلون الألم الذي يحمله.

قطرة وسقطت تعلن سقوط الإنسانية من بعده على وجه الأرض.

دمعة يمام كأنت هي قربان الغفران للبشرية من بعد مسيح عجز أن يفدي

البشر.

ترى هل أضحيته بنفسه كانت شفاءً للآلام من بعده؟

ولا رد على سؤالي... أسئلتي، ولا من مجيب... لا جواب، واللعنة على

الأسئلة... اللعنة على الإجابات، ومن يريد أن يسأل ومن يبحث عن الأجوبة

مازال.

وإن الأسئلة لأولها وهم، وأوسطها ألم، وأخرها ندامة، وأية حماقة!

وأعلم أنك رحلت لأنك رفضت البقاء.

أتعلم أننا بكل سذاجة الانتظار ننتظرك أيضًا ما زلنا، وأن تأتي إلينا

في أحلامنا تزورنا، تطل علينا من نافذة الطقس أنت وباقي رفاقك العصافير

الذين انضممت إليهم طواعية منك دون إرادة منا.

هو قرارك الحكيم... ربما؟

هو الحل الأمثل الذي اخترته أنت بغريزتك لمعضلة بقاءك.

ولكن لا... لن أقبل حلاّ كهذا، أو إجابة على سؤالي لك.

لن أطاوع الموت في سطوته.

وهل بيدي شيء؟

صوتك يأتيني من هناك، من عمق ظلمة الحياة، وبأسها.

يمام

أنا في حضرتك كنت إله المريدين.

أنت في قلبي الآن لحد الحياة.

*** *** ***